Literatura // Literaturas lusófonas

A língua como ‹‹ovo das galinhas de ouro››

Visões e modulações de uma língua literária riquíssima

«(...) Literaturas lusófonas [é o] conjunto das literaturas que, em estádios diferentes de institucionalização e difusão, têm como elemento comum a utilização da língua portuguesa como forma e substância da sua expressão. (...)»

«(...) Literaturas lusófonas [é o] conjunto das literaturas que, em estádios diferentes de institucionalização e difusão, têm como elemento comum a utilização da língua portuguesa como forma e substância da sua expressão. (...)»

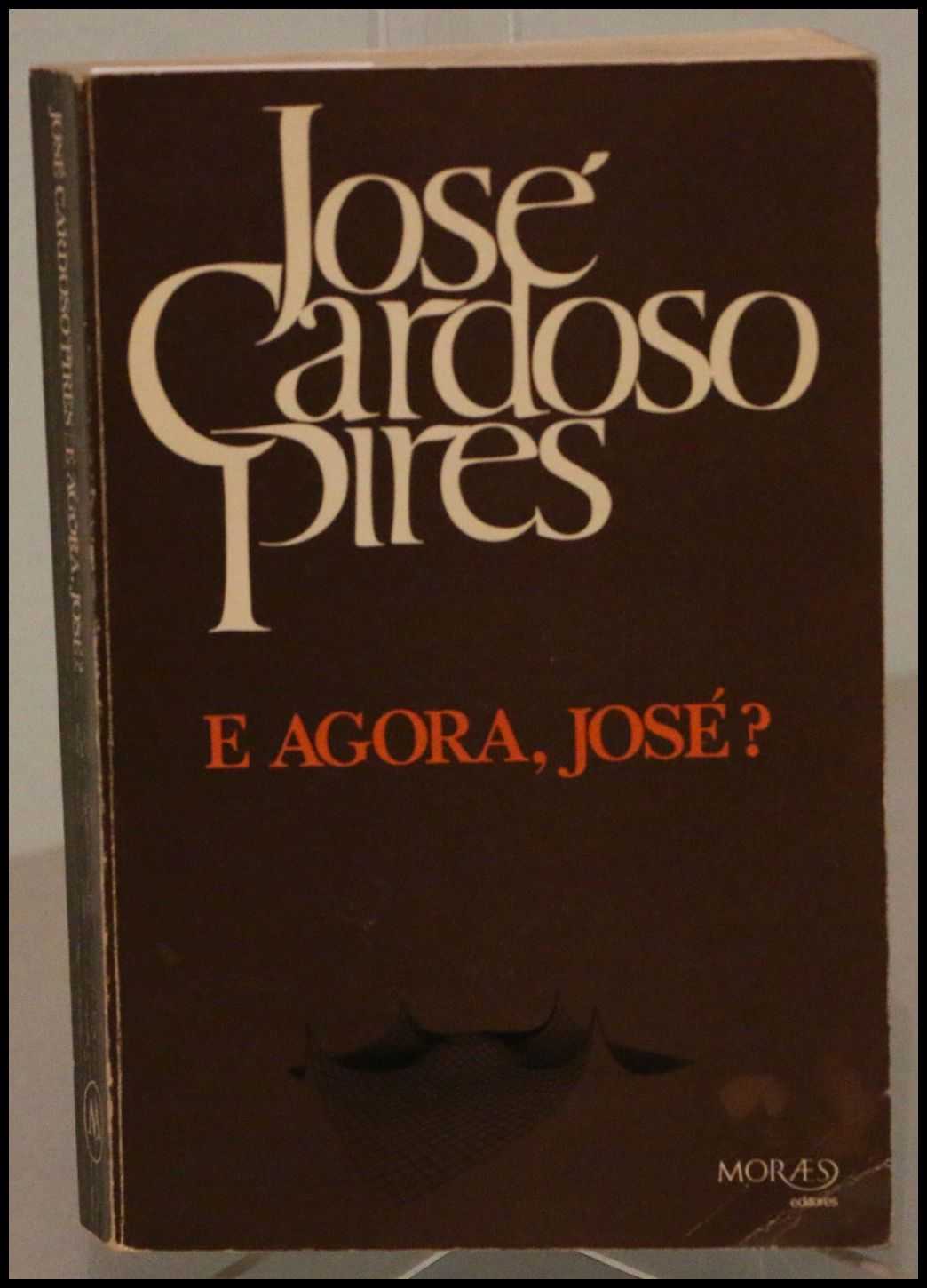

1. Há um texto de José Cardoso Pires que, a meu ver, muito bem traduz aspetos importantes do nosso imaginário e de alguns traumas que nele surpreendemos. Trata-se do prefácio "Lá vai o Português", de 1964, que Cardoso Pires escreveu para um álbum de fotografias de Eduardo Gageiro, depois inserto no volume E Agora, José? (1977). "Lá vai o português, lá anda", diz-se nesse texto. E a seguir: «Dobrado ao peso da História, carregando-a de facto, e que remédio – índias, naufrágios, cruzes de padrão (as mais pesadas). Labuta a côdea de sol-a-sol e já nem sabe se sonha ou se recorda. Mal nasce deixa de ser criança: fica logo com oito séculos.»

Se há tema que no último meio século (e sobretudo depois de 1974) não nos cansámos de problematizar, este é um deles: o do destino do português, oprimido pelo peso de uma História multissecular, em tempos modulada e ensinada como gesta épica que todavia e ironicamente (ironia trágica, é claro) não raro foi desmentida pelo concreto e anónimo homem português: esse mesmo que «labuta a côdea de sol-a-sol». Noutro texto, o do admirável romance O Delfim (1968), Cardoso Pires retomou, em termos distintos e muito mais elaborados, alguns aspetos especialmente dramáticos dessa condição portuguesa à espera de uma redenção muitas vezes adiada.

2. Daqui passo a outro texto: trata-se do início d'As Naus de António Lobo Antunes, lugar estratégico do romance em que o motivo do regresso, depois do tempo da descolonização e da desagregação do mito do Império, dá lugar a uma extraordinária, «carnavalizada» e agreste evocação pós-colonial: «Era uma vez um homem de nome Luís a quem faltava a vista esquerda, que permaneceu no Cais de Alcântara três ou quatro semanas pelo menos, sentado em cima do caixão do pai, à espera que o resto da bagagem aportasse no navio seguinte. Dera aos estivadores, a um sargento português bêbedo e aos empregados da alfândega a escritura da casa e o dinheiro que trazia, vira-os içar o frigorífico, o fogão e o Chevrolet antigo, de motor delirante, para uma nau que aparelhava já, mas recusou separar-se da urna apesar das ordens de um major gorducho (Você nem sonhe que leva essa gaita consigo), um féretro de pegas lavradas e crucifixo no tampo, arrastado tombadilho fora perante o pasmo do comandante que se esqueceu do nónio e levantou a cabeça, tonta de cálculos, para olhá-lo, no momento em que o homem de nome Luís desaparecia no porão e encaixava o morto sob o beliche, como os restantes passageiros faziam aos cestos e às malas.» A seguir, o passageiro dessa nau mergulha na memória: «Depois estendeu-se no cobertor, poisou a nuca nas palmas e entreteve-se a seguir o croché meticuloso das aranhas e o cio dos ratos nas vigas do tecto cobertas de caranguejos e percebes, sonhando com os braços nocturnos das negras carecidas.»

3. Parto do passo citado do texto de Cardoso Pires e sublinho o significado do incipit d'As Naus para chamar a atenção para propostas que deles se deduzem. Primeiro: a dimensão efabulativa da tematização da História, dimensão bem expressa no romance de Lobo Antunes («Era uma vez…»); como quem diz, não prescindimos de histórias contadas, porque nelas está uma parte importante do nosso diálogo com a História, com os continentes que nela habitámos e com as culturas com que nos confrontámos. Segundo: a burlesca tematização do passado e dos antepassados, como se fosse necessário dessacralizar e desmitificar esse passado em certos aspetos traumático. Terceiro: o sentido do regresso (regresso problemático, é claro), depois de um vasto período histórico que deixou em aberto um potencial de relações entre povos e entre culturas diferentes da cultura do colonizador. Quarto: a reformulação de um tempo em que referentes do passado e referentes do presente se entrecruzam, num processo cuja feição paródica é evidente. Quinto: a desconstrução e a revisão de mitos e de imagens que confluem naqueles textos, em particular no começo d'As Naus; destaca-se nele um Camões reduzido a Luís e já saudoso dos «braços nocturnos das negras carecidas» que deixou para trás.

Tudo isto faz outro e mais denso sentido se pensarmos a própria língua do relato, que é a língua do regressado e que foi a dos colonizadores, a mesma língua em que foi composta uma epopeia de expansão (Os Lusíadas, é claro) de cosmovisão eurocêntrica. Mais de quatrocentos anos depois, a epopeia reverte-se na anti-epopeia que o romance As Naus configura. Última observação, por agora: o título que designa o romance de Lobo Antunes sucedeu ao que fora inicialmente projetado e que era bem mais sugestivo, para aquilo que aqui interessa: O Regresso das Caravelas.

4. A partir destes textos, mas sobretudo do romance As Naus e do seu potencial de problematização de traumas coletivos e de um certo devir histórico — que, como é óbvio, não é só o português —, formularei várias interrogações, apontando em vários sentidos: no que respeita ao destino da língua, apesar de tudo, comum a muitos povos; no que respeita à sua feição identitária e potencialmente agregadora, envolvendo contradições e limitações várias; no que respeita à situação e mesmo ao conceito de literaturas ditas lusófonas, enquanto instância de reforço daquele potencial agregador.

4. A partir destes textos, mas sobretudo do romance As Naus e do seu potencial de problematização de traumas coletivos e de um certo devir histórico — que, como é óbvio, não é só o português —, formularei várias interrogações, apontando em vários sentidos: no que respeita ao destino da língua, apesar de tudo, comum a muitos povos; no que respeita à sua feição identitária e potencialmente agregadora, envolvendo contradições e limitações várias; no que respeita à situação e mesmo ao conceito de literaturas ditas lusófonas, enquanto instância de reforço daquele potencial agregador.

Estas questões são formuladas de um ponto de vista inevitavelmente português, que é o de quem escreve. Elas trazem consigo marcas residuais de um específico tempo histórico, acelerado no último quartel do século XX e arrastando drásticas mutações políticas e geoculturais. Tais mutações — das mais relevantes que Portugal viveu, desde o século XVI — incidiram e continuam a incidir sobre o nosso imaginário coletivo, sobre a nossa relação com o exterior, sobre a fixação de fronteiras físicas, sobre a revisão da História "oficial", sobre a nossa visão do outro que também fala a língua portuguesa, sobre uma certa axiologia da língua, em contexto pós-colonial e em comunidade plurinacional, etc., etc.

Alguma coisa do que fica dito relaciona-se diretamente com uma pergunta de resposta potencialmente melindrosa: de que falamos quando falamos de lusofonia? Decorrentemente: qual o alcance e quais os limites das literaturas a que chamamos lusófonas? Nada como partir de uma busca primordial, mesmo que não exaustiva. No Novo Dicionário da Língua Portuguesa (o chamado Aurélio, edição de 1986), lusofonia é assim definida: «Adoção da língua portuguesa como língua de cultura ou língua franca por quem não a tem como vernácula; tal ocorre, p. ex., em vários países de colonização portuguesa.» Já o Dicionário da Língua Portuguesa Contemporânea da Academia das Ciências de Lisboa (edição de 2001) indica três significados para lusofonia: «1. Qualidade de ser português, de falar português; o que é próprio da língua e cultura portuguesas. 2. Comunidade formada pelos países e povos que têm o português como língua materna ou oficial. 3. Difusão da língua portuguesa no mundo.» Por fim, o Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa (de 2001) diz-nos: «1. Conjunto daqueles que falam o português como língua materna ou não 1.1 conjunto de países que têm o português como língua oficial ou dominante [A lusofonia abrange, além de Portugal, os países de colonização portuguesa, a saber: Brasil, Moçambique, Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe; abrange ainda as variedades faladas por parte da população de Goa, Damão e Macau, na Ásia, e ainda a variedade de Timor, na Oceânia].»

As evidentes oscilações de sentido que aqui lemos seriam surpreendentes, se não fosse o caso de ser este um conceito relativamente recente no nosso património idiomático comum e, mais do que isso, nada inocente do ponto de vista das conotações ideológicas que transporta. No Aurélio, a lusofonia é um conceito técnico-funcional e de certa forma "exclusivo": levada à letra (note-se: "… por quem não a tem [a língua portuguesa] como vernácula") aquela definição de lusofonia deixa de fora os portugueses. Já o dicionário da Academia das Ciências [de Lisboa] opta por uma perspetiva de conceptualização valorativa e discretamente ideológica, completada por uma certa tonalidade política, que é a que ressalta da referência à «comunidade formada pelos países e povos que têm o português como língua materna ou oficial». Por fim, o dicionário Houaiss situa-se claramente num terreno, por assim dizer, político-funcional: são opções políticas que determinam a integração dos países no espaço da lusofonia, sendo que nesses países o português pode ser apenas "dominante" (um termo cuja ambiguidade dá que pensar: dominante em quantidade de falantes? Por imposição política e administrativa? Por ambas as razões?), em contextos potencialmente atravessados por tensões linguísticas e culturais.

5. Digamo-lo de forma clara: o termo e o conceito de lusofonia juntam à comodidade de uma designação englobante os riscos de um reducionismo e mesmo de uma valoração induzida e "contaminada" por uma espécie de excesso semântico de ressonância portuguesa. A etimologia e o timbre conotativo da palavra (associável a Luso, a Lusitânia, a lusíada e mesmo a Os Lusíadas) falam por si. Dito de outro modo e citando um estudioso desta matéria, é possível e talvez avisado falar de um risco com eventual marcação eurocêntrica: o de que o sonho da lusofonia "preencha para os portugueses um espaço de refúgio imaginário, o espaço de uma nostalgia imperial, que os ajude hoje a sentirem-se menos sós e mais visíveis nas sete partidas do mundo, agora que se encontra definitivamente encerrado o ciclo da sua efectiva epopeia imperial" (Moisés de Lemos Martins, Lusofonia e Luso-tropicalismo. Equívocos e possibilidades de dois conceitos hiper-identitários; conferência inaugural no X Congresso Brasileiro de Língua Portuguesa; São Paulo, Pontifícia Universidade Católica, de 28 de Abril a 1 de Maio de 2004).

Significa isto que a demarcação de um universo designado como da lusofonia comporta, por força dessa designação, limites operativos diretamente relacionados com os preconceitos insinuados naquele conceito; daqui ao reconhecimento de crispações ainda (e talvez por muito tempo) em aberto vai um curto passo, conduzindo a uma dialética pluralidade/singularidade que remete para a questão da identidade. Não a da lusofonia, mas a dos seus diferentes componentes, uma identidade que será sempre, por assim dizer, "inegociável" e afirmada sob o signo de moventes práticas culturais e literárias. Por estas e até por práticas linguísticas não raro em deriva rumo a uma diferença que para alguns prenuncia mesmo a fragmentação, a prazo, do amplo e já diversificado universo pluricontinetal da língua portuguesa, uma diversificação que se manifesta sobretudo nos planos lexical, morfossintático e fonológico. O que não impede que a lusofonia, enquanto marca de identificação, apareça nos mais variados campos de atuação: falamos dos jogos da lusofonia, como falamos de uma gastronomia lusófona (ver http://www.gastronomias.com/lusofonia/).

6. Chegado a este ponto, pergunto: em que medida os textos de Cardoso Pires e de Lobo Antunes que citei (aqueles e muitos outros, destes e de outros escritores) contribuem para a análise do conceito de lusofonia? Para a análise deste e, mediatamente, para a postulação de um vasto campo literário a que chamaríamos literaturas lusófonas. Antes de esboçar uma resposta, evoco o testemunho de um pensador que muito tem refletido sobre este tema. Diz Eduardo Lourenço: «O imaginário lusófono tornou-se, definitivamente, o imaginário da pluralidade e da diferença e é através desta evidência que nos cabe, ou nos cumpre, descobrir a comunidade e a confraternidade inerentes a um espaço cultural fragmentado, cuja unidade utópica, no sentido de partilha em comum, só pode existir pelo conhecimento cada vez mais sério e profundo, assumido como tal, dessa pluralidade e dessa diferença.» (E. Lourenço, Errância e busca num imaginário lusófono, separ. de Gilda Santos et alii eds., Cleonice. Clara em sua Geração, Rio de Janeiro, Editora UFRJ, 1995).

Sendo genericamente concordantes com a linha de raciocínio que estou a desenvolver, estas palavras do grande ensaísta trazem como novidade à minha prosa duas noções que nos levam de volta aos textos de Cardoso Pires e de Lobo Antunes: a noção de responsabilidade (o que nos cabe ou nos cumpre) e a noção de conhecimento. O discurso da literatura e o discurso paraliterário (reporto-me ao texto de Cardoso Pires) são, a meu ver, as práticas que mais expressiva e consequentemente podem induzir o conhecimento responsável de si mesmo e dos outros (os outros que também habitam o espaço comum da língua comum, evidentemente), por forma a que os traumas sejam enfrentados com coragem, os mitos sejam sujeitos a um franco processo de revisão e a História seja refigurada sob o signo da ficção.

É isso suficiente para despojarmos, em nós (portugueses) e nos outros, o termo lusofonia da ganga de reminiscências colonialistas e imperialistas que em certos aspetos ele comporta? Certamente que não. Mas não é menos certo que a literatura, espaço natural da liberdade e fator de subversão de tudo o que parece adquirido, constitui a mais legítima, pertinente e coerente proposta para revermos o passado, avaliarmos o presente e perspetivarmos o futuro. O nosso e o dos outros, eventualmente convertidos a uma lusofonia que será sobretudo uma designação de conveniência, sem preconceitos nem pressupostos.

É isso suficiente para despojarmos, em nós (portugueses) e nos outros, o termo lusofonia da ganga de reminiscências colonialistas e imperialistas que em certos aspetos ele comporta? Certamente que não. Mas não é menos certo que a literatura, espaço natural da liberdade e fator de subversão de tudo o que parece adquirido, constitui a mais legítima, pertinente e coerente proposta para revermos o passado, avaliarmos o presente e perspetivarmos o futuro. O nosso e o dos outros, eventualmente convertidos a uma lusofonia que será sobretudo uma designação de conveniência, sem preconceitos nem pressupostos.

É aqui que, por fim, se avalia a pertinência de uma outra designação e a do corpo conceptual que ela anuncia: literaturas lusófonas. Com os devidos reajustamentos, quase tudo o que ficou dito sobre a lusofonia pode ser afirmado a propósito de uma tal expressão, antes de mais concorrencial com outras designações (ainda que não por inteiro correspondente a elas) já com circulação estabelecida no mundo académico: literaturas dos países de língua oficial portuguesa ou literaturas africanas de língua portuguesa — formulação que obviamente deixa de fora outras literaturas, por assim dizer, já "autonomizadas" (naquele mundo académico, é claro), como são a brasileira e a portuguesa.

7. Deixo para outro momento questões que decorrem desta análise, suscetíveis, evidentemente, de a tornarem mais consistente. E limito-me a propor, por agora, um conceito, digamos, de circunstância, com as cautelas que aqui ficam exaradas.

Chamo, então, literaturas lusófonas ao conjunto das literaturas que, em estádios diferentes de institucionalização e difusão, têm como elemento comum a utilização da língua portuguesa como forma e substância da sua expressão; fazem-no sem prejuízo da diversidade temática que tais literaturas assumem, em função dos contextos culturais e das memórias históricas com que interagem. Sendo assim, pode acrescentar-se que as literaturas lusófonas constituem um dos mais importantes fatores de configuração de um amplo espaço pluricontinental, genericamente correspondente aos países de língua oficial portuguesa, que é o espaço da chamada lusofonia, com salvaguarda das singularidades culturais e linguísticas que caracterizam cada um daqueles países. Nesta geografia das literaturas lusófonas, subsidiária da geografia da lusofonia (que por sua vez deve incluir — mas essa é outra questão — uma geografia política do desenvolvimento), cabem as visões e as modulações de uma língua literária riquíssima; tão rica e tão fecunda, que Mia Couto, um dos mais talentosos protagonistas do impulso de diferença que essa língua literária atualmente vive, pôde fazer algumas «perguntas à língua portuguesa», notando também: «Uns nos acalentam: que nós estamos a sustentar maiores territórios da lusofonia. Nós estamos simplesmente ocupados a sermos. Outros nos acusam: nós estamos a desgastar a língua. Nos falta domínio, carecemos de técnica.» Nem uma coisa nem outra: «trata-se de ir ajeitando o pé a um novo chão. (…) Esta obra de reinvenção não é operação exclusiva dos escritores e linguistas. Recriamos a língua na medida em que somos capazes de produzir um pensamento novo, um pensamento nosso. O idioma, afinal, o que é senão o ovo das galinhas de ouro?»

Artigo do professor universitário português Carlos Reis, publicado no quinzenário no quinzenário Jornal de Letras, Artes e Ideias n.º 1003.