Diversidades // Outras línguas do Brasil

Línguas indígenas e diversidade linguística no Brasil

Raízes do multilinguismo no Brasil

« (...) Embora hoje se ensine somente o português e algumas outras línguas estrangeiras na escola, nosso país é multilíngue! E esse multilinguismo tem raízes muito profundas e antigas, que remontam há muito antes da história da própria colonização e implantação do português no Brasil. (...)»

Desde muito cedo, de criancinhas a adolescentes, aprendemos na escola uma porção de lições de língua portuguesa. Do “bê a bá” lá dos primeiros anos da alfabetização, até às orações subordinadas mais terrificantes do ensino médio, somos sempre levados a crer que, se aprendemos só o português na escola, então essa é a única língua falada no país. Reside aí, no entanto, um mito gigantesco!

E, como mitos não passam de fábulas inventadas, de mistificação[1], ou, se quisermos lançar mão de um exemplo do tempo em que estamos vivendo, de figuras políticas horripilantes, é preciso sempre desmistificá-los. O que queremos dizer é que: embora hoje se ensine somente o português e algumas outras línguas estrangeiras na escola, nosso país é multilíngue! E esse multilinguismo tem raízes muito profundas e antigas, que remontam há muito antes da história da própria colonização e implantação do português no Brasil.

E, como mitos não passam de fábulas inventadas, de mistificação[1], ou, se quisermos lançar mão de um exemplo do tempo em que estamos vivendo, de figuras políticas horripilantes, é preciso sempre desmistificá-los. O que queremos dizer é que: embora hoje se ensine somente o português e algumas outras línguas estrangeiras na escola, nosso país é multilíngue! E esse multilinguismo tem raízes muito profundas e antigas, que remontam há muito antes da história da própria colonização e implantação do português no Brasil.

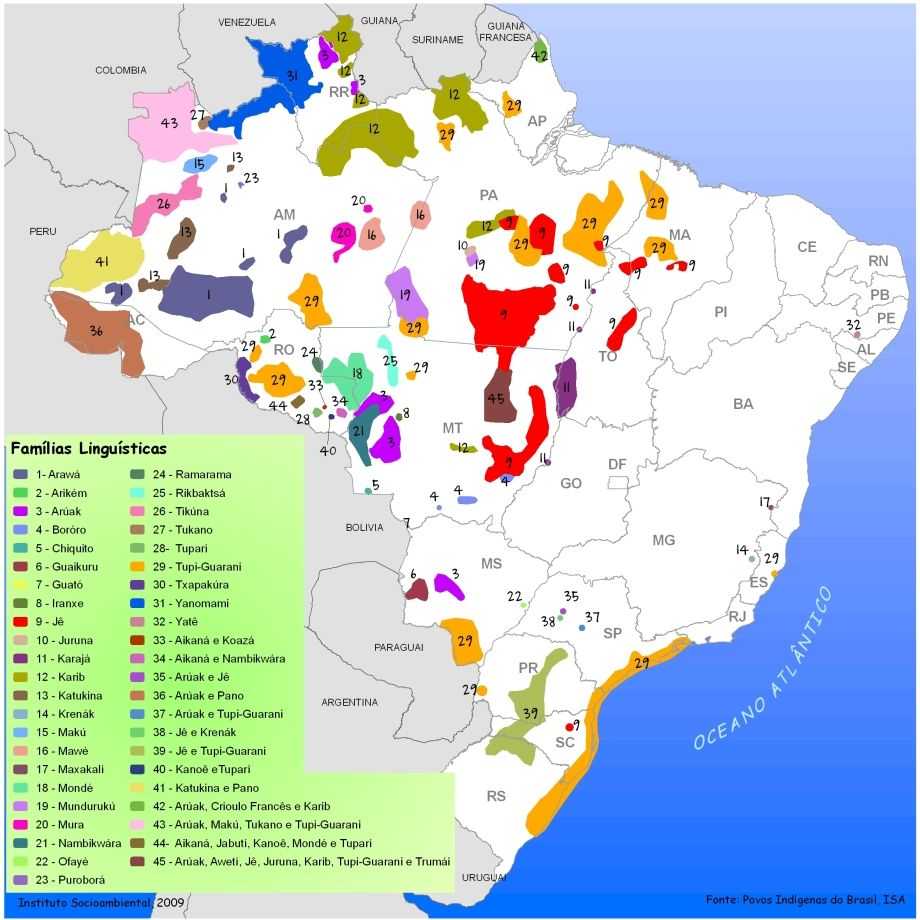

Como sabemos, antes da chegada dos portugueses às terras brasileiras, já vivia aqui um sem-número de indígenas. Há estimativas, por exemplo, de que vivia no Brasil à época do “descobrimento” uma população estimada entre seis e nove milhões de indígenas, que falavam perto de 1200 línguas, pertencentes a diferentes famílias[2] e troncos linguísticos (conjunto de famílias). Dá para ver, portanto, que muito antes da colonização, o Brasil já era um país multilíngue, local onde conviviam povos falantes de línguas muito diversas, e cenário de um intenso intercâmbio linguístico.

Essa situação de multilinguismo se alterou, mas não ficou menos complexa, depois da colonização. Se, por um lado, centenas de povos indígenas (com suas línguas) foram exterminados ao longo dos últimos cinco séculos, por outro lado, centenas de comunidades de imigrantes se estabeleceram por todo o território brasileiro, ao longo dos últimos dois séculos, introduzindo no país cerca de duas dezenas de novas línguas. O grande processo de migração que teve lugar em nosso país deu-se de forma violenta e impositiva para as pessoas africanas escravizadas, que aqui chegaram a partir de 1532, e de forma voluntária para muitos europeus e asiáticos – a maioria dos quais fugindo de uma situação de pobreza ou de guerras – que vieram para o Brasil, a partir da primeira metade do século XIX. A migração europeia combinava o interesse europeu na diminuição das tensões sociais causadas por processos locais de concentração de terras e pauperização, com o interesse das elites do Império brasileiro no “branqueamento” da população brasileira (qualquer semelhança com a elite de hoje, acreditem, não é mera coincidência), na intenção de impedir a consolidação de um país “mestiço” de base populacional negra e indígena. Porém, a convivência entre africanos, europeus e asiáticos, juntamente com os povos indígenas que já habitavam o país, contribuiu para a formação de uma situação de constante multilinguismo ao longo dos séculos.

Houve mesmo medidas oficiais que pretenderam explicitamente coibir o multilinguismo, como foi o caso do Diretório dos Índios, conhecido como “Diretório Pombalino” – porque foi determinado pelo Marquês de Pombal em 1757 – que proibia o uso das línguas indígenas nos aldeamentos (“Povoações”) mandando ensinar unicamente a (e na) língua portuguesa. O impacto maior do Diretório Pombalino, no entanto, deu-se na política de miscigenação que ele mandava promover nas ‘povoações’, e que teve efeitos práticos nos antigos aldeamentos do Nordeste brasileiro, contribuindo dessa forma para o desaparecimento de muitas línguas indígenas naquela região. Ademais, as práticas de violência (aprisionamento ou extermínio) contra populações indígenas perpetuaram-se ao longo de todo o século XIX e século XX (na Amazônia, até as últimas décadas do século passado). A isso se somam dois fatos relevantes em favor da disseminação e do empoderamento da língua portuguesa no país: a descoberta de minas abundantes em ouro e diamantes em Minas Gerais no final do século XVII, que fez com que milhares de portugueses (quase a metade da população de Portugal, de acordo com alguns autores) migrassem para o Brasil ao longo da primeira metade do século XVIII, e a transmigração da família real portuguesa (e uma população de cerca de 15 mil ‘nobres’) para o Rio de Janeiro, em 1808.

Daí em diante, as medidas para impor restrições ao multilinguismo no Brasil só foram crescendo. O português, que já havia sido definido como língua oficial do país, em virtude da imposição do Estado português, passa também a ser compreendido como língua nacional, sobretudo porque, nessa época, havia toda uma discussão a respeito da implementação do ensino de leitura e escrita do português nas escolas, mesmo que ainda à moda europeia. Nesse contexto, o português, que antes era tido como língua do colonizador, passou a ganhar status de língua nacional.

Se parássemos por aqui, poderíamos pensar, ingenuamente, que vivemos então num país monolíngue, uma vez que o multilinguismo característico dos séculos de convívio entre diferentes povos e suas línguas havia sido suplantado pelas políticas excludentes impostas ao longo do tempo. Acontece que, mesmo diante de tamanha pressão, os povos indígenas resistiram.

Prova material dessa resistência é uma carta de 1795 encontrada pela pesquisadora Tânia Lobo em 2011 nos arquivos da Bahia. Nesta carta, que trata da contratação de um novo diretor para atuar na então vila de São Jorge dos Ilhéus, o ouvidor interino Antônio da Costa Camelo, responsável pela contratação, elogia a capacidade do novo diretor em falar as línguas dos índios. Depreende-se disso, portanto, que mesmo em finais do século XVIII e início do século seguinte, quando o Brasil-colônia passa a ser independente de Portugal, as línguas indígenas ainda eram amplamente faladas no Brasil, razão pela qual era necessário o seu conhecimento pelas autoridades. Exemplos como esse nos dão ideia de como o Brasil sempre foi um país multilíngue, mesmo em épocas de grande censura linguística.

E as línguas indígenas resistem até hoje. Embora tenham sido faladas, como vimos, mais de mil línguas indígenas no passado, ainda hoje temos muitos idiomas sendo falados em nosso país: são faladas atualmente, aqui no Brasil, cerca de 170 línguas indígenas, de diferentes povos, de diferentes regiões do país, e não apenas aquelas línguas instrumentalizadas pelo ensino escolar. Essa história de que nosso país é monolíngue, portanto, não passa de um mito capenga, uma birutice sem fim, fruto de um processo de genocídio e silenciamento dos povos indígenas e de suas línguas, que já dura mais de cinco séculos.

Os índios falam tupi-guarini?

Agora que já sabemos que não vivemos num país monolíngue, é preciso romper com dois outros mitos muito antiquados que pairam sobre o conhecimento dos brasileiros a respeito das línguas faladas pelos indígenas no Brasil: o mito de que os índios falam tupi-guarani e o mito de que todos os indígenas falam línguas pertencentes ao tronco tupi.

Em relação ao primeiro mito, sentimos desapontá-los (ou melhor, ficamos felizes em reorientá-los), mas é importante dizer em alto e bom som (pode ser em caixa alta também): que os indígenas brasileiros NÃO FALAM tupi-guarani, porque tupi-guarani NÃO É UMA LÍNGUA! Calma, nós sabemos que a informação é um pouco chocante, uma vez que aprendemos na escola essa informação deveras mirabolante, mas fique tranquilo porque vamos explicar direitinho.

Lembra que vimos acima que as línguas são organizadas em famílias e em troncos? Pois é: “tupi-guarani” é um nome criado por linguistas para denominar uma família linguística, e não de uma única língua. Trata-se de uma família linguística que está agrupada no tronco tupi, e que é composta por mais de 30 línguas, entre as quais o guarani, o arawaté, o assurini, o kamaiurá, o tapirapé e assim por diante, e línguas já desaparecidas, como o próprio tupinambá. Portanto, os índios brasileiros não falam tupi-guarani, porque é impossível falar uma família linguística. Sacou?

O outro mito que precisamos romper a respeito das línguas faladas pelos indígenas no Brasil, e que provavelmente é decorrente do fato de as línguas do tronco tupi terem sido as mais conhecidas e registradas nos primeiros séculos da conquista (por sua grande dispersão pela costa brasileira), é a ideia equivocada de que todos os índios falam línguas pertencentes a esse tronco linguístico. Embora esse tronco seja, de fato, bem grande e robusto, e abrigue cerca de 10 famílias linguísticas, cada uma composta por várias línguas, os indígenas brasileiros e da América do Sul, em geral, não falam apenas línguas tupi. Há, por exemplo, outro tronco linguístico muito conhecido entre os linguistas chamado macro-jê, que também abriga cerca de uma dezena de famílias linguísticas, várias delas com pelo menos quatro ou cinco línguas cada uma.

Mas a diversidade linguística do Brasil não para por aí. Temos aqui, ainda, línguas pertencentes a outras famílias para as quais ainda não foi possível determinar um tronco, como as línguas da família aruak; da família guaikuru; da família arawá; da família karib; da família nambikwara e assim por diante. Vemos, assim, que o território brasileiro é, além de culturalmente diverso, muito rico linguisticamente.

São as línguas indígenas assim tão diferentes do português?

As línguas indígenas, em geral, são muito pouco conhecidas. Com exceção dos linguistas, cujo objeto de trabalho são as línguas e seus mais variados desdobramentos, e das pessoas interessadas nas relações que permeiam o universo da linguagem, o conhecimento a respeito desses idiomas fica, quase sempre, reduzido ao contexto das universidades e centros de pesquisa (tanto no país como no exterior). Por conta disso, aliás, é que falar de línguas indígenas causa, vez ou outra, certo estranhamento nas pessoas que nunca tiveram contato com esses idiomas, ou que somente tiveram contato com o português ou com as línguas estrangeiras ensinadas na escola.

As línguas indígenas, em geral, são muito pouco conhecidas. Com exceção dos linguistas, cujo objeto de trabalho são as línguas e seus mais variados desdobramentos, e das pessoas interessadas nas relações que permeiam o universo da linguagem, o conhecimento a respeito desses idiomas fica, quase sempre, reduzido ao contexto das universidades e centros de pesquisa (tanto no país como no exterior). Por conta disso, aliás, é que falar de línguas indígenas causa, vez ou outra, certo estranhamento nas pessoas que nunca tiveram contato com esses idiomas, ou que somente tiveram contato com o português ou com as línguas estrangeiras ensinadas na escola.

Mas as línguas indígenas podem nos revelar questões muito interessantes a respeito do modo como os indígenas entendem o mundo e as relações sociais a sua volta. Não estamos querendo dizer que a língua determina a cultura ou vice-versa, porque essa é uma questão muito complexa e difícil de discutir por aqui. O que queremos dizer é que muitos aspectos da vida social indígena são revelados nas línguas que esses povos falam (embora essa não seja uma particularidade somente das línguas indígenas, claro). Vamos dar exemplos mais práticos.

Em português, quando queremos falar de partes do corpo de forma isolada, não usamos nenhuma marcação gramatical. É possível, por exemplo, dizer frases do tipo: “vi uma cabeça na exposição”, “gosto de olhos azuis”, ou, ainda, fazer uma lista com várias partes do corpo, sem especificar a quem essas partes pertencem, ou sem usar qualquer marca gramatical para indicar que elas figuram de forma isolada. Mas nem todas as línguas funcionam assim.

Em mehináku, uma língua da família aruak falada por aproximadamente 400 pessoas que vivem às margens do rio Kurisevo, no alto Xingu (Mato Grosso, Brasil), por outro lado, não é possível falar das partes do corpo sem especificar o possuidor dessas partes, marcando-o gramaticalmente. Assim, quando os falantes dessa língua querem falar a palavra ‘pé’, por exemplo, eles precisam sempre determinar a quem essa parte pertence. Os linguistas chamam esses nomes que não podem aparecer sem seus possuidores de nomes inalienavelmente possuídos. A expressão ‘meu pé’, em mehináku, é representada da seguinte forma: (1) ni-kitsapa, em que ni é uma marca gramatical que indica o possuidor de primeira pessoa do singular (eu) e kitsapa significa a palavra ‘pé’. Vemos, assim, que a marca gramatical que indica o possuidor sempre acompanha o nome inalienável.

Mas a questão não termina por aí. Quando os nomes inalienáveis, por alguma razão, precisam ser referidos sem um possuidor especificado, eles recebem obrigatoriamente outra marca gramatical. Vamos supor, então, que durante um terrível acidente o pé de alguém seja lançado ao longe e algum mehináku o encontre. Para informar que encontrou um pé de alguém, um pé sem possuidor específico, o falante irá dizer kitsapa-i, em que a marca gramatical -i é responsável por indicar a ausência de um possuidor, ou, em outras palavras, que não é possível determinar a quem este pé pertence. Interessante, não? Nas famílias linguísticas tupi-guarani e jê também se observam os nomes inalienavelmente possuídos.

Outra questão curiosa em relação à língua dos Mehináku e o português, é o modo como cada falante dessas línguas entende o sistema de cores. Em português, por exemplo, traçamos uma clara distinção entre o verde e o azul, inclusive estabelecendo diferentes tonalidades para um e para o outro. Os Mehináku, por sua vez, não reconhecem uma diferença categórica entre essas duas tonalidades, de modo que há um só nome para essas duas tonalidades na língua. O fato de não assinalarem uma diferença entre essas cores, no entanto, não indica que os Mehináku não reconheçam a diferença entre elas. Os falantes parecem claramente reconhecer que se trata de tonalidades diferentes, mas insistem em dizer que são ‘a mesma cor’.

De modo geral, há muitas diferenças entre o português e as línguas indígenas, como também há muitas semelhanças. Mais importante, entretanto, que quantificar as diferenças entre essas línguas, é entender que cada idioma é repleto de particularidades e vicissitudes, que devem ser reconhecidas e preservadas.

Por que preservar as línguas indígenas?

Quando conhecemos, pesquisamos ou mesmo aprendemos uma nova língua, não apenas entramos em contato com uma nova estrutura gramatical ou uma nova forma de se comunicar no mundo. Antes disso, conhecer uma nova língua, sobretudo línguas em acentuado estado de vulnerabilidade ou mesmo extinção, como são as línguas indígenas, é compreender todo um universo que essas línguas açambarcam.

Para termos uma ideia do que significa uma língua indígena – tenha ela 10 mil falantes ou apenas 200 –, façamos um exercício de imaginá-las em relação a algum importante evento da história da humanidade em uma mesma linha de tempo. Todo mundo conhece o episódio narrado na Bíblia do êxodo dos hebreus, em fuga do Egito, liderados por Moisés. Os historiadores bíblicos – judeus e cristãos – são concordes em que esse fato se deu por volta de 1250 a.C., ou seja, cerca de 3250 anos antes do presente. As pesquisas arqueológicas mostram a existência de grupos indígenas no território brasileiro há mais de 12 mil anos, e em diferentes pontos do território.[3] E os estudos combinados da Linguística e da Arqueologia são concordes em apontar a data de aproximadamente 5 mil anos para a constituição, na região fronteiriça entre Brasil e Bolívia, daquele que seria o início do mais disseminado tronco linguístico no território brasileiro, o tronco tupi (cf. Miller, 2009). Se pensarmos em algumas línguas derivadas daquele tronco, que permaneceram desenvolvendo-se naquela mesma área (digamos, em Rondônia) ao longo dos últimos 5 mil anos, podemos imaginar um volume imenso de conhecimento sobre aquela região e seus ecossistemas produzido por aqueles povos indígenas, nessa escala multimilenar. E como demonstram os especialistas, esses conhecimentos vão se constituindo juntamente com o desenvolvimento da própria língua em que são expressos, de modo que, para cada região ou ecossistema no território brasileiro, não existem línguas mais adaptadas e, ao mesmo tempo, mais reveladoras de conhecimento, do que essas línguas indígenas que se desenvolveram ali durante séculos.

Portanto, embora a língua materna da maioria dos brasileiros seja hoje o português, é impossível esquecer que o português que falamos hoje é fruto de um cenário de constante convívio com as línguas indígenas que já existiam em nosso país. Por esta razão, há diferentes línguas maternas no Brasil, representadas pelas línguas dos muitos povos indígenas que aqui existem, e que só conhecem o português depois de já dominarem plenamente suas línguas.

Lutar pela preservação dos povos e das línguas indígenas, sobretudo em tempos como os atuais, em que as ameaças à dignidade desses povos são cada vez mais iminentes, é, portanto, imprescindível. Apesar de vivermos um momento em que as garantias constitucionais em relação à preservação das culturas e línguas indígenas estejam sendo cada vez mais suplantadas por interesses particulares da elite do país, é preciso resistir. Preservar as línguas indígenas, neste cenário, é garantir a manutenção desse importante patrimônio da humanidade e assegurar a perpetuação dessa herança inapagável de nossa própria história.

Referências

CÂMARA Jr., Joaquim Mattoso. Introdução às Línguas Indígenas Brasileiras. Rio de Janeiro: Livraria Acadêmica, 1965.

ILARI, Rodolfo; BASSO, Renato M. O português da gente: a língua que estudamos, a língua que falamos. São Paulo: Contexto, 2009.

HOUAISS, Antônio. O português no Brasil. Rio de Janeiro: Tempo brasileiro, 1985.

LOBO, Tânia. Cartas Baianas setecentistas. São Paulo: Humanitas, 2001.

MATTOS E SILVA, Rosa Virgínia. Para uma sócio-história do português brasileiros. São Paulo: Parábola, 2004a.

MATTOS E SILVA, Rosa Virgínia. O português são dois: novas fronteiras, velhos problemas. São Paulo: Parábola, 2004b.

MILLER, Eurico T. (2009). A cultura cerâmica do tronco Tupí no alto Ji-Paraná, Rondônia, Brasil: algumas reflexões teóricas, hipotéticas e conclusivas. Revista Brasileira de Linguística Antropológica, v. 1, n. 1, p. 35-136. Brasília: LALI-UnB.

RODRIGUES, Aryon. Línguas brasileiras: para o conhecimento das línguas indígenas. 2ª ed. São Paulo: Loyola, 1994.

RODRIGUES, Aryon. Línguas indígenas: 500 anos de descobertas e perdas. Delta, São Paulo, 9 (1): 83-103, 1993.

RODRIGUES, Aryon. O conceito de língua indígena no Brasil, I: os primeiros cem anos (1550- 1650) na Costa Leste. In: Línguas e Instrumentos Linguísticos, São Paulo: Pontes, (1), 1998.

SEKI, Lucy. A linguística indígena no Brasil. In: Linguística, revista da ALFAL. Campinas: Unicamp, 11: 2000.

SEKI, Lucy. Línguas indígenas do Brasil no limiar do século XXI. Impulso. Pp. 233-256. 2000.

[1] Emprega-se, aqui, a palavra “mito” em um dos sentidos em que é mais frequentemente usada. É preciso alertar, no entanto, que existe um uso especializado dessa palavra, no campo da Antropologia, área na qual a palavra “mito” designa narrativas tradicionais e, com frequência, as narrativas sagradas de cada sociedade, como os mitos de criação do mundo, de um dilúvio universal, etc.

[2] “Família linguística” é o nome que os linguistas dão ao agrupamento das línguas que são muito parecidas em termos de sua estrutura gramatical e conjunto de palavras, e que, por esta razão, provavelmente derivam de uma língua ancestral comum (uma língua-mãe ou protolíngua). O português, juntamente com o francês, o italiano, o espanhol, o catalão e outras, pertence a uma mesma família porque são línguas muito parecidas entre si. Essas línguas são chamadas de irmãs, e é por isso que a gente consegue entender tanta coisa do espanhol, por exemplo. O espanhol é uma língua irmã do português, porque ambas descendem de uma mesma língua-mãe. O mesmo vale para as línguas indígenas.

[3] Há autores que falam da presença humana no território brasileiro muito mais antiga, como a arqueóloga Niele Guidón, que defende uma data de 40 mil anos para o Piauí. Aqui preferimos falar das datações seguras e não contestadas, que mostram presença de grupos humanos em Minas Gerais, no Paraná e no Rio Grande do Sul, todas acima de 11 mil anos do presente.

N. E. (22/05/2020) – Mantiveram-se as grafias dos nomes das línguas ameríndias mencionadas na segunda secção do artigo, as quais coincidem com as registadas nas páginas de Povos Indígenas no Brasil (arquivo digital mantido pelo Instituto Socioambiental – ISA). Convém observar também que, em relação às línguas ameríndias do Brasil, existem, por um lado, nomes adjetivos étnicos escritos com as letras k, w e y, e, por outro, aportuguesamentos que dispensam essas letras, conforme assinala o Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa, quando, em nota associada à entrada etnônimo, enuncia o seguinte critério: «este dicionário acolhe a forma dita aportuguesada dos etnônimos e também a grafia dos etnônimos brasílicos estabelecida na 1.ª Reunião Brasileira de Antropologia, realizada no Rio de Janeiro, em novembro de 1953; segundo esta, os substantivos e adjetivos são invariáveis e grafam-se, no caso dos primeiros, com inicial maiúscula: os Apinayé, os Borôro, a cerâmica kadiwéu». Adotando este critério e seguindo as grafias registadas no Dicionário Houaiss, refiram-se os etnónimos que têm duas grafias, a proveniente dos estudos da antropologia brasileira e a aportuguesada (a maioria dos aportuguesamentos tem ligação para o Michaelis Dicionário Brasileiro da Língua Portuguesa): Arawaté – araueté; Asurini – assurini; Kamayura (ou Kamaiurá) – camaiurá; Aruak (ou Aruák) – aruaque; Guaikurú (ou Guaikuru) – guaicuru; Arawá (ou Arawa) – arauá; Nambikawara – nambiquara; Mehináko (ou Mehinako) – meinaco.

Cf. As 10 cidades brasileiras com nomes mais inesperados + Cidades com nomes engraçados no Brasil e no mundo + A questão da origem do nome Brasil + Dicionário da Língua falada por povos indígenas do Brasil

Artigo assinado pelos linguistas brasileiros Paulo Henrique de Felipe e Wilmar da Rocha D'Angelis, publicado na revista em linha Roseta, v. 2, n.º 1, 2019 – aqui transcrito com a devida vénia.