Sicário

Sicário

Textos publicados pelo autor

Sicário

Sicário

«Se se» não é redundância

«Se se» não é redundância

Sobre os encontros de palavras homónimas

Os fogos de agosto de 2025 em Portugal são, numa revista, o tema de um editorial que começa pelo que será com certeza uma gralha. O consultor Carlos Rocha lembra que a sequência «se se» está correta e engana-se quem pensa que a repetição é errónea.... «Fizeram com que se reerguesse»,

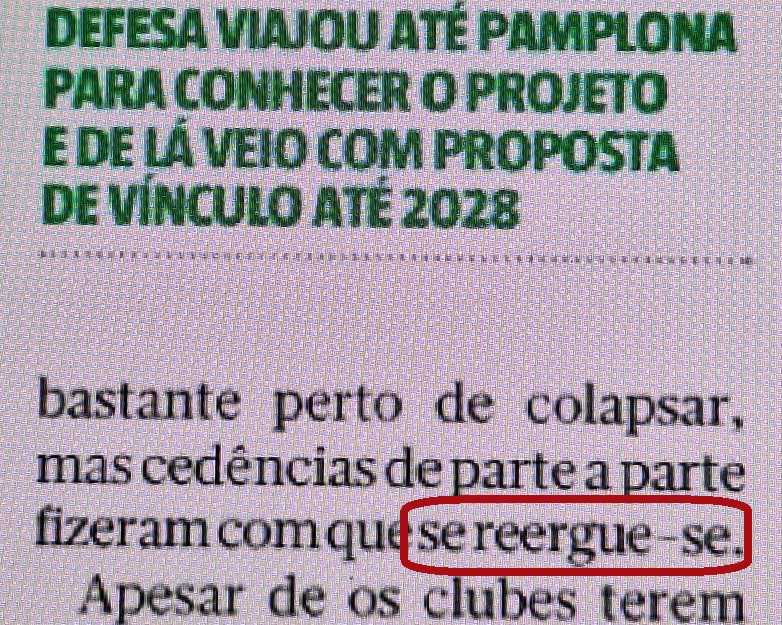

«Fizeram com que se reerguesse», e não "se reergue-se"

A confusão entre o pronome se e a terminação verbal sse

Dois equívocos num só erro é como se pode descrever o caso comentado pelo consultor Carlos Rocha, que recorda o cuidado a ter para não confundir o pronome se com a terminação verbal sse do imperfeito do conjuntivo.... Entreteve, e não "entreteu"

Entreteve, e não "entreteu"

Tropeçar com a mulher de César e derivados de ter

Os verbos derivados de ter não perdoam aos incautos que se fiam na regularidade da conjugação verbal. E, em Portugal, num comentário televisivo sobre Mário Centeno, ex-governador do Banco de Portugal, mais uma vez se confirmou que entreter é tão traiçoeiro como conter, deter, reter ou manter. O consultor Carlos... Para quê tantos anglicismos nos CTT?

Para quê tantos anglicismos nos CTT?